人人艹人人草:当代年轻人如何在社交媒体上表达自我与情感的真实写照与反思

近日,某社交媒体平台发布了一项调查报告,显示超过70%的年轻用户表示,他们在社交媒体上分享的内容并不完全反映真实的自我。这一现象引发了广泛讨论,许多人开始思考如何在虚拟世界中找到真实的自我表达。

社交媒体与自我表达

社交媒体为年轻人提供了一个展示自我的舞台,但这种展示往往是经过精心修饰和选择的。根据心理学家Erving Goffman提出的“表演理论”,个体在不同场合会展现出不同的面貌,以适应社会期待。在Instagram、微博等平台上,用户常常通过滤镜、美化工具来塑造理想化形象,这种行为虽然能获得点赞和关注,却也可能导致内心的不安与焦虑。一位网友评论道:“每次看到别人完美无瑕的生活照,我都忍不住怀疑自己的平凡。”

研究表明,这种对比效应会加剧年轻人的焦虑感。美国心理学协会的一项研究指出,频繁使用社交媒体的人更容易产生低自尊和抑郁情绪。因此,在追求外部认可时,我们是否忽视了内心真正需要什么?有些人开始尝试用更真实、更自然的方式进行表达,比如分享日常琐事或个人成长故事,而不是单纯追求视觉上的吸引力。

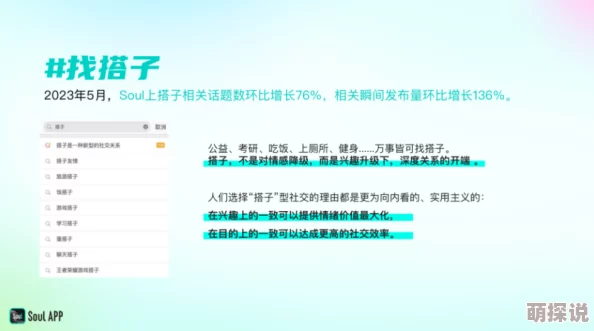

情感交流的新方式

随着社交网络的发展,人们之间的情感交流也发生了变化。传统面对面的沟通逐渐被文字、图片甚至短视频所取代。这种转变使得情感表达更加多样化,但同时也带来了新的挑战。例如,一些网友提到:“通过聊天软件传达情感总觉得少了点什么,有时候只是一句‘哈哈’就结束了深刻的话题。”这种简化沟通方式让很多人感觉难以深入了解彼此。

然而,也有不少年轻人在这一过程中找到了新的连接方式。他们利用直播、短视频等形式,与朋友或陌生人分享自己的生活经历,从而建立起一种新的亲密关系。有研究指出,通过这些互动,不仅可以增进人与人之间的理解,还能帮助个体释放压力。一位博主表示:“我喜欢做一些关于自己生活的小视频,那不仅让我记录下成长过程,也让我收获了一群志同道合的人。”

反思与未来展望

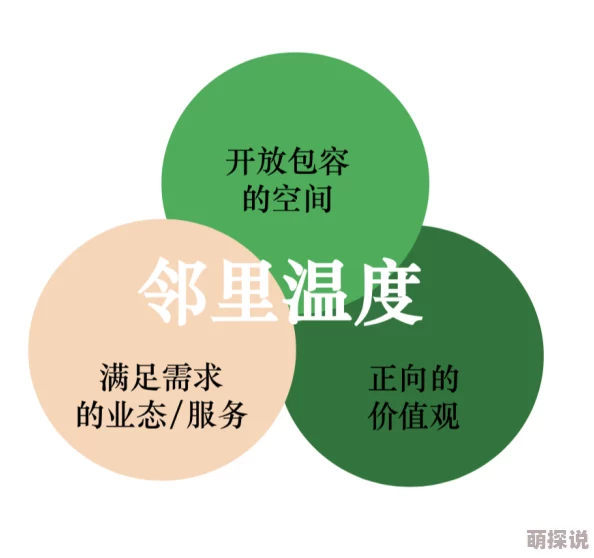

尽管社交媒体为我们提供了丰富的信息和交流渠道,但它也促使我们重新审视自身价值观及其影响。越来越多的人意识到,仅仅依靠外界反馈来定义自己是不够健康且不可持续的。因此,一些专家建议,应当培养批判性思维能力,以便更好地辨别信息真伪,并从中找到适合自己的声音。

与此同时,对于那些希望在网络上保持真实性的人来说,可以考虑设定一些原则,例如:减少对他人评价的过度关注;勇于分享失败与挫折;以及积极参与线下活动,以增强现实中的联系。一名网友总结道:“如果你能做到诚实地面对自己,就算没有那么多赞,你依然是最好的自己。”

如何才能在社交媒体上保持真实性?

- 保持开放态度,勇于分享自己的真实经历,无论是成功还是失败。同时,要学会过滤负面评论,不让他人的看法左右自己的情绪。

社交媒体对我们的心理健康有什么影响?

- 虽然能够促进交流,但过度依赖可能导致焦虑、自卑等问题,因此要合理安排使用时间,并注重线下互动。

如何平衡线上与线下生活?

- 制定明确计划,将一定时间分配给线上活动,同时确保每天都有时间用于面对面的交流和休闲活动,以维护身心健康。

参考文献:

- Goffman, E. (1959). The Presentation of Self in Everyday Life.

- American Psychological Association (2020). Social Media Use and Mental Health: A Review.

- Twenge, J.M., & Campbell, W.K. (2018). The Narcissism Epidemic: Living in the Age of Entitlement.

- Rosen, L.D., et al. (2013). Is Facebook Creating iDisorders? The Link Between Clinical Symptoms of Psychiatric Disorders and Technology Use Among College Students.

- Przybylski, A.K., & Weinstein, N. (2019). Digital Screen Time Limits and Young Children's Psychological Well-Being: Evidence From a Population-Based Study.